心肌炎,感冒背后的隐形杀手

2024-12-31 15:59 来源:东方网 作者:杨智蕴 范明思

最近我院心内科接诊了一位40岁的女性,因感冒发烧后未规范治疗,仍旧参加工作。来院就诊时患者呈嗜睡状态,呼吸急促,双肺湿啰音,心率130次/分,听诊可闻及收缩早期杂音和奔马律。辅助检查心电图提示:频发室性早搏;ST段改变。心脏超声显示左心室舒张末期内径增加。检验结果提示肌酸激酶和肌酸激酶同工酶(CK-MB),肌钙蛋白(TNT)水平轻度升高。为进一步治疗,拟“心肌炎”收入院。

感冒后突发心肌炎,这究竟是怎么一回事呢?

本文将带您深入了解心肌炎的病因、症状、危害以及如何预防和治疗,帮助您远离这一隐藏的健康风险。

什么是心肌炎?

心肌炎是指由某种感染源和(或)其他病因引起的心肌炎性疾病,伴心肌炎症细胞浸润和(或)非缺血性坏死。急性心肌炎患者的预后差异大,近50%的急性心肌炎患者可完全恢复,25%可能迁延成慢性心肌炎,也有部分因病情恶化死亡[1]。

一、发病原因

病毒感染:最常见,如柯萨奇病毒、腺病毒、流感病毒等。

细菌感染:如白喉、链球菌等细菌可直接或间接损害心肌。

药物或毒物:一些药物(如化疗药物)和毒素(如酒精、毒品)可能诱发心肌损伤。

自身免疫疾病:红斑狼疮、类风湿性关节炎等疾病可通过免疫反应损害心肌。

其他因素:寄生虫感染、代谢紊乱等。

二、心肌炎的症状有哪些?

急性心肌炎:

发病在30天内,组织学特征为炎症细胞浸润(镜下炎症细胞>14个/mm2单个核白细胞)和心肌细胞损伤。其中,如镜下观察到炎症细胞弥漫性浸润(镜下炎症细胞>50个/mm2)伴明显心肌细胞坏死为暴发性心肌炎。

多数患者在发病前有发热、咽痛、腹泻等病史;

常有胸闷、心前区隐痛、心悸、乏力、恶心呕吐、头晕等症状。

慢性活动性心肌炎:

心肌炎发病≥30天,组织学特征仍有炎症细胞浸润和心肌细胞损伤。

既往有急性心肌炎病史;

常出现心力衰竭和心律失常相关症状和体征。

慢性稳定性心肌炎:

心肌炎发病≥30天,组织学特征仍有炎症细胞浸润,无心肌细胞损伤。

心肌炎后病情稳定,常无明显临床症状。

慢性炎症性心肌病:

心肌炎发病≥30天,组织学特征为明显心肌纤维化伴/不伴炎症细胞浸润,无心肌细胞损伤。

症状同慢性活动性心肌炎。

三、心肌炎的危害有多大?

急性期的危害:

心力衰竭:颈静脉充盈怒张、肺部啰音、双下肢水肿;重症患者出现生命体征不稳、心原性休克(见于暴发性心肌炎)。

心律失常:可出现病态窦房结综合征、高度/三度房室阻滞、心房颤动、室性心动过速、心室颤动,甚者可导致猝死。

慢性后遗症:

扩张型心肌病:部分心肌炎患者可能发展为心脏不可逆的结构和功能损伤,长期依赖药物治疗。

心功能持续下降:影响日常生活,增加再住院率。

心理健康影响:患者长期生活在病痛和不确定性中,可能出现焦虑和抑郁。

四、心肌炎如何诊断?

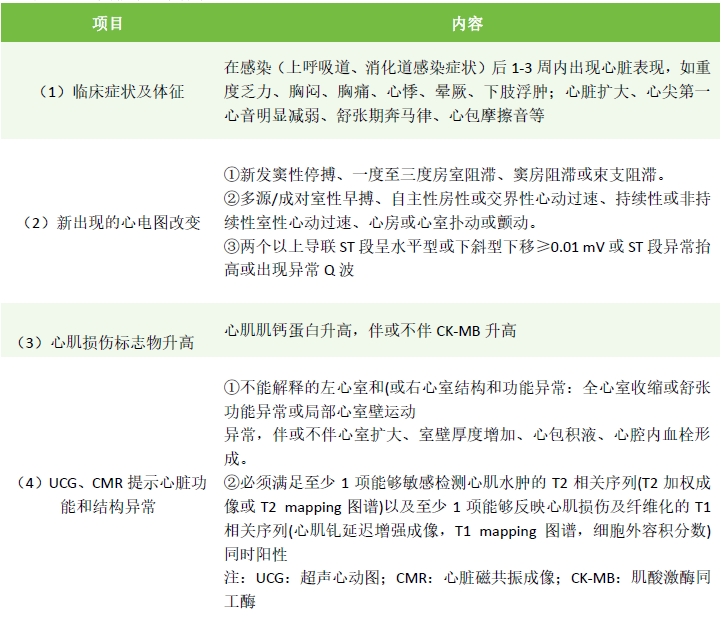

表1 心肌炎临床诊断标准[2]

图1 心肌炎诊断流程[2]

1.病史与症状分析

是否有近期病毒感染史(如感冒、发烧)或药物使用史。

详细评估症状,如胸痛、乏力和呼吸困难。

2.实验室检查

心肌酶(肌钙蛋白):判断心肌损伤程度。

炎症标志物(C反应蛋白、白细胞):提示炎症活动。

3.心脏影像学

心脏超声:评估心脏大小和功能。

心脏磁共振(CMR):准确显示心肌炎症和坏死,是诊断心肌炎的“金标准”。

4.心电图

用于发现心律异常、心肌缺血或损伤的表现。

5.心内膜心肌活检(EMB)

在特殊情况下通过活检明确病因,但为有创检查,需谨慎选择。

五、如何治疗心肌炎?

1.一般治疗:

所有诊断为急性心肌炎的患者都应收入院观察治疗至少 48 h。

轻症患者(血液动力学稳定、心功能正常、无心律失常):在症状稳定、心肌肌钙蛋白开始下降后可以出院,2~4周后随访。

伴有明显心力衰竭症状的心肌炎患者:建议收住心内科监护病房行心电、血压及氧饱和度监护;监测生命体征变化、出入量;完善各项检查;限制水(<2 L/d)钠摄入控制液体潴留。

2.抗心律失常治疗:

合并Ⅲ度或高度房室阻滞伴或不伴血液动力学不稳定的急性心肌炎患者:安装临时起搏器,如二度Ⅱ型房室阻滞且血液动力学稳定,可严密观察,暂不安装临时起搏器。

如自主心律恢复,不依赖起搏器连续维持 7~10 天的患者:可考虑拔除临时起搏器。

如10~15 天内无自主心律恢复,呈起搏器依赖且排除继发原因导致(如电解质紊乱、药物相关、病情加重等)的患者:建议植入永久起搏器。

病情趋于稳定的急性心肌炎或者病情稳定的慢性心肌炎合并心律失常的患者:建议定期(每2~3个月1次)随访24小时动态心电图检查,据随访结果决定治疗方案。

病情稳定的慢性心肌炎患者:如出现黑矒、晕厥等情况,在排除非心原性原因后,多次随访超声心动图、动态心电图阴性者,建议使用植入式心电事件记录仪以明确诊断、指导治疗。

3.代谢治疗:

症状较为明显、考虑为急性心肌炎、慢性活动性心肌炎患者:曲美他嗪能够抑制脂肪酸β氧化,促进葡萄有一定减轻氧化应激和炎症反应的作用,建议曲美他嗪缓释片35 mg口服,一日两次,或曲美他嗪平片20 mg口服,一日三次,持续使用至患者症状缓解。

急性心肌炎、慢性活动性心肌炎患者:辅酶Q10作用于心肌细胞氧化磷酸化和能量生成过程,有抗氧自由基、减轻氧化应激损伤及膜稳定的作用。推荐与曲美他嗪联合,用于的辅助治疗,用法为20 mg口服,一日三次,建议持续使用至症状缓解。

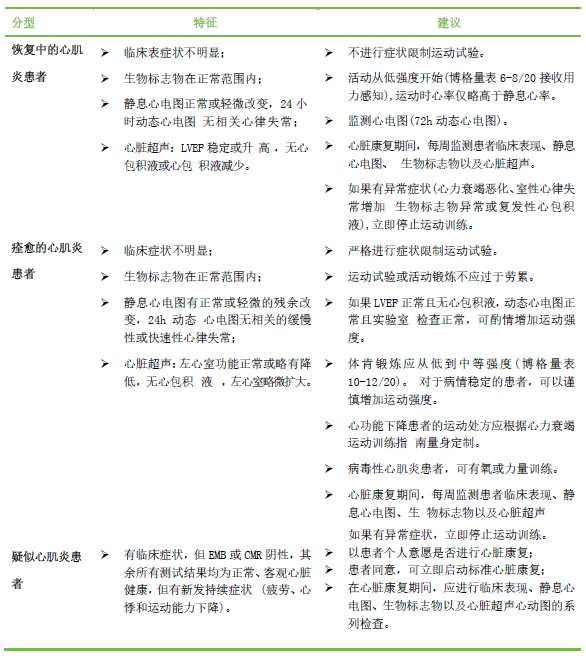

4.运动康复:

急性心肌炎、慢性活动性心肌炎的患者:建议3~6个月内限制剧烈体育运动,不参加重体力活动,避免情绪激动及剧烈波动。根据症状,3~6 个月后评估病情,完善心肌损伤标志物、炎性标志物、UCG、CMR、动态心电图等;如各项指标正常,CMR 检查未发现新的炎症浸润或心肌纤维化程度加重,动态心电图未出现频发或复杂室性心律失常,可以考虑开始运动甚至竞技性运动。如上述指标有异常,则继续进行运动限制建议,根据症状,3~6 个月后再次评估。

对于CMR、UCG、动态心电图等检查

显示有残留心肌瘢痕、心功能不全、频发或复杂室性心律失常的各类心肌炎患者:不建议从事剧烈体育运动、参加重体力活动。

对于上述影像学及功能学评估阴性的慢性稳定性心肌炎、慢性炎症性心肌病患者:可正常参与各项运动及活动,但需考虑定期评估上述指标,至少每年一次。

心肌炎运动康复流程[3]

5.对血液动力学不稳定、合并难治性心力衰竭或心原性休克的暴发性心肌炎,应尽早给予机械循环支持等生命支持治疗。

机械循环支持: IABP、ECMO、经皮介入微轴流泵、有创机械通气等手段维持生命。

6.免疫治疗:

应尽早、足量使用糖皮质激素。免疫球蛋白。

7.抗病毒治疗:

早期应用干扰素-β抗病毒治疗:阿昔洛韦、伐昔洛韦等。

8.中药治疗:

黄芪制剂、丹红、参麦、党参、葛根等。

六、如何预防心肌炎?

1.避免感染:保持良好的卫生习惯:勤洗手、佩戴口罩。

疫苗接种:尤其是流感疫苗和其他适龄疫苗。

及时治疗感染:如感冒、咽喉炎等。

2.健康生活方式:均衡饮食、规律运动、戒烟限酒。避免过度劳累,特别是在身体尚未完全康复时。

3.注意身体信号:如果感冒后出现胸痛、心悸或气促等症状,应尽早就医,避免心肌炎被忽视。

七、心肌炎与运动:什么时候该停下脚步?

运动虽然是健康生活的一部分,但对于心肌炎患者或怀疑患有心肌炎的人来说,运动可能是“杀手”。在感冒或感染后,务必保证充分休息。切勿在体未完全恢复时进行剧烈运动,尤其是跑步、打篮球等高强度活动。

保护心脏,从预防心肌炎开始

心肌炎虽然是一种“隐形危机”,但它并非无法防控。通过提高对心肌炎的认识,养成健康生活习惯,及时关注身体信号,我们完全可以减少心肌炎对生命健康的威胁。

请记住,心脏的健康就是生命的质量。关注心脏,从今天做起!

参考文献:

[1] Aretz, H. T., Billingham, M. E., Edwards, W. D., Factor, S. M., Fallon, J. T., Fenoglio, J. J., Jr, Olsen, E. G.,& Schoen, F. J.(1987). Myocarditis. A histopathologic definition and classification. The American journal of cardiovascular pathology, 1(1), 3–14.

[2]国家心血管病中心心肌病专科联盟,中国医疗保健国际交流促进会心血管病精准医学分会.中国成人心肌炎临床诊断与治疗指南2024[J].中国循环杂志,2024,39(6): 521-536

[3] Schwaab, B., Kindermann, I., Bjarnason-Wehrens, B., Preßler, A., Niebauer, J., Rauch, B., Völler, H.,& Reibis, R.(2022). Viral myocarditis: a forbidden indication for cardiac rehabilitation?. European journal of preventive cardiology, 29(15), 2064–2068. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa159

(作者系杨智蕴,主管护师,东方医院心血管重症监护室护士长;范明思,东方医院心血管重症监护室主管护师)